2mを跳ぶことのできる世界唯一の“義足ジャンパー”。それが鈴木徹選手だ。日本国内はもちろん、世界でも唯一無二の存在としてパラ陸上界で活躍し続けるアスリート。2000年シドニー大会から5大会連続でパラリンピックに出場しており、今や“レジェンド”と言っても過言ではない。なぜ、鈴木選手は高いモチベーションのまま跳び続けることができるのか。彼にとって“跳ぶ”こととは何を意味しているのか。2020年東京パラリンピックを目指す鈴木選手にインタビューした。

20代の頃にはなかった“難しさ”と“醍醐味”

ハイジャンパーとなって、19年。誰よりも高く跳ぶことだけを追い求めてきた。そんな鈴木選手の跳躍を一度目にすると、その美しさに魅了される人は少なくないだろう。

軽快な助走から一瞬のためらいもなく力強い踏切に入る一連の動作は、非常にスムーズに流れていく。だが、彼の体が空中に浮いた、ほんのわずかな瞬間、時が止まるような錯覚を覚える。気づくと、鈴木選手の体が美しい放物線となってバーの上を乗り越えていくのだ。鈴木選手の跳躍には、見ている者が同じように宙を舞う感覚を覚える、そんな魔力がある。

実際に跳んでいる本人はというと、空中に浮いている瞬間よりも踏み切った瞬間に地面からの力を受けて跳ね返され、重力に逆らって突き上げられていく感覚が、最高に気持ちいいのだという。

だが、その地面からの跳ね返しは、20代の頃と“アラフォー”となった今とではだいぶ違う。

「若い頃は、踏み込んで足を地面につくだけで、簡単に地面からの跳ね返しを受けられていたんです。まるで自分の足首がロイター板(スプリング形式の踏切板)のように感じられていました。ところが、今はまるで違います。地面に足を置いただけでは、まったく跳ね返しはない。きちんと自分自身の脚の筋力で踏み込まないと、地面からの力をもらうことができないんです。だから今、ウエイト・トレーニングにも力を入れています」

また、必要なのは筋力だけではない。高い技術も欠かせなくなっている。

「自分の足がロイター板のように使えていた若い時には、多少、踏み込む位置がずれていたとしても、それをカバーするだけの力がありました。でも、今はいわゆる“スウィート・スポット”に踏み込まなければ高さが生まれなくなっています。ジャスト・ミートできる範囲が狭まってきたので、より確かな技術が必要とされているんです」

だが、だからこその面白さも感じている。多少大雑把でも力で跳ぶことができていたひと昔とは違い、今は体調管理、助走の歩数やスピード、リズム、踏切の足の位置や膝の角度など、すべてにおいて細かな修正や強化を加えながら、自らの力を最大限に引き出す小さなポイント探しの繰り返しだ。地道で難しい作業だが、経験豊富なベテラン・アスリートにしか味わうことのできない醍醐味でもある。

唯一自分を表現することができた体育の時間

今年7月の関東パラ陸上選手権。競技後のインタビューの中で、強く印象に残った鈴木選手の言葉があった。

「僕は一生、跳び続けていくと思うんです。パラリンピックに出られなくなっても、世界マスターズとかね。どんな形でも、跳ぶことはやめないと思います」

それは、なぜなのか。その答えは、幼少時代にあった。

5歳の時、鈴木選手は2つの病気を抱えていた。一つは、「徐脈性不整脈」。心臓が弱かったため、激しく体を動かすことが禁止された。元来、スポーツが得意で好きだった鈴木選手。やりたくてもやれないことの辛さを、この時初めて経験した。

もう1つの病気は「吃音症」だった。始まりは、やはり5歳の時。4つ下の妹が、近所の川に落ちて溺れかけた際、助けを求めようと母親の元へかけつけたものの、ショックのあまり言葉が出てこなかった。吃音の症状が出るようになったのは、それからだった。

「幼い妹を助けたいのに、うまく言葉が出てこなかったことに、子どもの僕は深い傷を負ってしまったんでしょうね。吃音になったのは、それがきっかけだったようです」

小学校に入っても吃音の症状は続き、何かを話そうとするたびに、笑いが起き、おもしろおかしく真似をされた。それが嫌で、どんどん無口になっていった。授業中も答えがわかっていても、決して自分から手を挙げることはなく、休み時間も話すのは本当に仲のいい友人とだけ。話さないことが、小学生の鈴木選手が精一杯の力で編み出した“処世術”であり“自己防衛方法”だった。

そんな鈴木選手にとって、唯一、自分を表現できたのが体育の時間だった。いつもは目立たない大人しい“鈴木少年”が、体育の時だけは生き生きとした姿を見せていた。

「もともとスポーツが好きでしたし、楽しいというのもありました。でも、それ以上に体育の授業で活躍することで、みんなに認めてもらえる感じがしていたんです。体育があったから、僕は毎日学校に行くことができました」

その時から、鈴木選手にとってスポーツとは“生きる”ことそのもの。自分自身の存在を示す最大の“ツール”であることは今も変わらないのだという。

なかでも“跳ぶ”ことに関しては誰にも負けない自信があった。小学校の時にはバスケットボール、中学校、高校ではハンドボールと、いずれも“ハマった”のは“跳ぶ”要素が入ったスポーツだった。

だからこそ、高校を卒業する直前に交通事故で右足を切断した後、選択したのが走り高跳びだったことは必然と言えた。

「自分の能力を最大限に引き出すことができるのが、ジャンプ力を活かすことのできるスポーツ。切断手術を受けた後も、ショックを受ける間もなく、すぐに義足でもできるジャンプ系のスポーツを探し始めました。なぜなら、それが僕にとって“生きる”ことだったからです。僕の人生に“跳ぶ”ことは不可欠。空気と同じくらい大事なものなんです」

東京で示す“2mジャンパー”としての矜持

鈴木選手はこれまでパラリンピックには5大会連続で出場している。なかでも最もメダル獲得が期待されたのが、前回の2016年リオデジャネイロパラリンピックだった。その年の5月に2m02の自己新をマークし、世界ランキングは3位。数少ない“2mジャンパー”として臨んだ鈴木選手だったが、結果は1m95で4位に終わり、帰国後もしばらくは立ち直ることができないほど悔しさが募った。

その雪辱を果たし、“復活”を印象づけたのが、2017年の世界選手権だった。持てる力を最大限に発揮した最高の跳躍を見せたこの日、2m01を記録し、銅メダルを獲得。1年前、リオデジャネイロパラリンピックで披露するはずだった“2mジャンプ”をロンドンの観客の前でしっかりと見せた。

日の丸をなびかせながらウイニング・ランをする鈴木選手の表情には、リオでは見せることのなかった弾ける笑顔があった。

あれから2年を経て迎える今年11月の世界選手権は、その時とは意味合いが違う。狙うべきは記録でもメダルでもなく、東京パラリンピック出場が内定する「4位以内」という結果ただ一つだ。

「今年中に内定をもらうことができれば、じっくりと本番に向けた準備ができます。それができるかどうかは非常に大きい」

東京大会は、出場すれば6度目のパラリンピックとなる。果たして、鈴木選手が追い求める世界最高峰の舞台で出したい結果とは何なのか。

「もちろん、まだ一度も手にしたことのないメダルを取ることが目標です。ただ、1m90台のジャンプでメダルを獲得しても意味がないんです。必ず2mジャンプを成功させたうえでのメダル獲得。なぜなら、義足ジャンパーで2mを跳ぶことができるのは、今は世界で僕一人。だから義足でもこれだけのジャンプをすることができるということを示すことは、僕にしかできない役割でもあり使命だと思うんです。そして、義足の2mジャンパーであることへのプライドもありますからね」

唯一無二の存在としての矜持。それを示すのが、東京パラリンピックでの最大の目標だ。

-

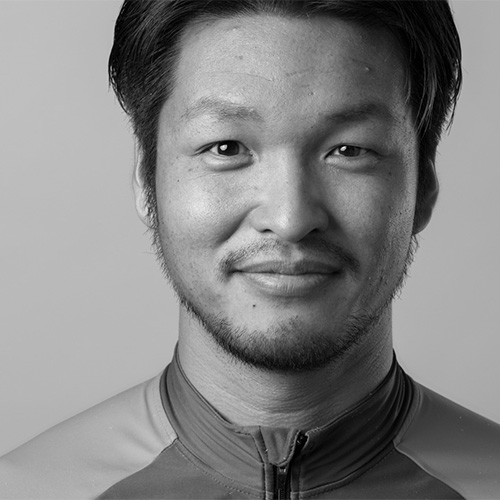

鈴木 徹(すずき とおる)

陸上競技T64クラス/SMBC日興証券所属

1980年5月4日、山梨県生まれ。

中学、高校とハンドボール部に所属。高校時代には国体で3位入賞。

高校卒業直前に交通事故で右足の膝下を切断。

リハビリをきっかけに義足で走り高跳びを始め、

3カ月後の2000年9月に日本人では初の義足ジャンパーとしてシドニーパラリンピックに出場した。

2006年には2mの大台を突破し、世界トップジャンパーとなる。

16年には2m02をクリアし、自身が持つ日本記録およびアジア記録を更新した。

パラリンピックにはこれまで5大会連続で出場し、最高成績は12年ロンドン、16年リオでの4位入賞。

2020年東京パラリンピックでは走り高跳びで日本人初のメダル獲得を目指す。