「回転(スラローム)のスペシャリスト」と呼ばれ、世界のトップに君臨する鈴木猛史選手。2014年ソチパラリンピックでは、その回転で見事金メダルに輝き、その強さを世界に知らしめた。さらに、どちらかというと苦手としてきた滑降(ダウンヒル)でも銅メダルを獲得するなど、その活躍ぶりは目覚ましかった。しかし、彼は言う。

「金メダルは、次の日になれば、もう過去の物。僕は今、追いかけられる立場ではなく、追いかける立場だと思っています」

鈴木選手の向上心は、留まるところを知らない。

金メダルをもたらした逆転劇

2014年2月13日。ソチパラリンピック、大会6日目。その日は、鈴木選手がメインとする回転の日だった。試合前、鈴木選手はなかなか平常心になれずにいた。押し寄せるプレッシャーの波に押しつぶされまいと、必死で冷静さを保とうとするものの、あまりの緊張感に目頭が熱くなるほどだった。

しかし、競技会場に入ると、不思議と気持ちは落ち着いたという。

「それまではメダルを取れなかったらどうしよう、というプレッシャーがあったのですが、会場に入ったら、気持ちが吹っ切れたんです。メダルを取れなくてもしょうがない。それでも自分の滑りだけはしよう、と」

1本目、鈴木選手は2番目に付けた。しかし、トップの選手とは1.61秒もの差があった。コンマ1秒を争うアルペンスキーにおいて、その差は大きかった。焦りを感じてもおかしくはない。ところが、意外にも気持ちは軽かったという。

「タイム差のことは、あまり気にしていませんでした。それよりも、2番というのが良かったな、と。僕、追いかけられるのが本当に苦手なんです。追いかける立場の方がいい。それに2番ということは、もう目指すは1番しかないわけですから、『よし、いくぞ!』と思いました」

そして2本目。スタートエリアで自らの順番を待っている時、ある感覚に襲われた。体の全ての神経が研ぎ澄まされ、頭の中も、見える景色も、聞こえてくるコーチからの指示も、全てがはっきりとしていた。余計なものが一切省かれた、クリアな状態――初めて経験する“ゾーン”に入っていた。

その感覚は、ゴールの瞬間まで消えることなく続き、唯一1分を切る好タイムを叩き出した。これにプレッシャーを感じたのか、1本目でトップに立った選手は、途中でコースアウト。その瞬間、鈴木選手の金メダルが確定した。3度目の出場にして初めての金メダルを首に下げ、彼は表彰台の一番上で、天に向けて人差し指を突き上げる“No.1ポーズ”をしながら、喜びをかみしめた。

だが、金メダルの余韻に浸ったのはその日だけだった。翌日からは再び挑戦者として、他の種目に出場した。そして、大会が閉幕した翌日には、ソチの地で、既に4年後に向けてトレーニングに励む姿があった。

甘さ故に訪れた試練。忘れることのできない悔しさ

鈴木選手が初めてパラリンピックに出場したのは、高校3年の時の2006年トリノ大会。当時、既にワールドカップなどで活躍していた彼にはメダルの期待も寄せられていた。しかし、滑降は4位と健闘したものの、得意の回転では12位と力を発揮することができず、大回転は途中棄権、スーパー大回転に至っては体調を崩して欠場という結果に終わった。当然、納得できるはずはなく、悔しさだけが残った。

そこで、4年後の2010年バンクーバー大会に向けて、さらにレベルアップを図るため、駿河台大学に進学し、スキー部に入った。ところが、初めて親元を離れて一人暮らしを始めたことで、自由の身となった鈴木選手の食生活は大きく乱れた。カップラーメン、スナック菓子、ジュース……好きな物を好きなだけ食べて飲み続けた結果、スキーのシーズンに入る頃には体重が10キロ近くも増えていた。

しかし、「全く問題ない」と思っていた。

「あの頃の僕は、ちょっと天狗になっていました。自分には技術があるから太っても大丈夫、と思っていたんです」

すぐにそれが間違いだったことを痛感した。前のシーズンまで何度も上っていた表彰台に届かないどころか、ゴールすらできない試合が続いたのだ。最も悔しかったのは2008年2月に白馬(長野)で行われたワールドカップだった。国内で国際大会が開催されることなど、そう多くはない。実際、それは2006年に続いて2度目で、それ以降は一度も開催されていない。それほど貴重な機会が巡ってきたというのに、全種目でゴールすることができなかったのだ。惨めな姿の自分が恥ずかしく、そして不甲斐ない成績が悔しく、涙が止まらなかった。

もう二度と、こんな思いはしたくはない――鈴木選手は一念発起し、食生活を改め、さらにトレーニングにも励んだ。成果はすぐに表れた。翌シーズンには再びメダル争いに加わるようになり、韓国で行われたワールドカップでは大回転で見事金メダルを獲得した。

なぜ、それほど変わることができたのだろうか。彼は言う。

「だって、まだ夢が叶っていなかったですから。それに、スキーを続けるにはお金がかかることはわかっていましたから、ここまで親がしてくれているのに、このまま何も返さずに終わるわけにはいかない。そう思ったんです」

あの時の悔しさは、未だに忘れてはいない。

「スペシャリスト」から「オールラウンダー」へ

2018年平昌パラリンピックで、鈴木選手には個人の金メダル以外に、どうしても叶えたいことがある。それは、尊敬する先輩、森井大輝選手と狩野亮選手との3人での「日本人選手の表彰台独占」だ。ソチパラリンピックでは、あと一歩のところで叶わなかった。滑降で狩野選手が金、鈴木選手が銅を獲得したが、森井選手はコースアウトして棄権となったのだ。

しかし、昨年2月のノルアムカップ(カナダ)で、ついに実現した。スーパー大回転で、日本人選手が表彰台を独占したのだ。ところが、そこに鈴木選手の姿はなかった。森井、狩野の両選手に続いて3位に入ったのは、夏目賢司選手だった。彼は年齢はひと回り上だが、チェアスキーヤーとしての経歴は鈴木選手よりも短い。いわゆる「後輩」である夏目選手に、先を越されてしまったのだ。3人が並ぶ光景に、悔しさが込み上げてきたのは言うまでもない。

「今、夏目さんはすごく速くなっていて、調子がいいんです。滑降やスーパー大回転では、僕の一番のライバルです。ノルアムでは先にやられてしまいましたけど、パラリンピックでの初の表彰台独占は絶対に譲れません」

そのためにも、高度なテクニックが求められる技術系の回転、大回転だけでなく、スピードを要する滑降、スーパー大回転でも、常にメダル争いをするようにならなければならない。「スペシャリスト」から「オールラウンダー」へ――2年後の平昌パラリンピックでは、さらに進化した姿を見せるつもりだ。

-

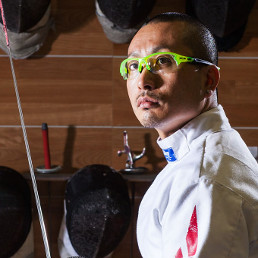

鈴木 猛史(すずき たけし)

アルペンスキー座位クラス/KYB株式会社所属

1988年5月1日、福島県生まれ。小学2年の時に交通事故で両脚の大腿部を切断した。

3年からチェアスキーを始め、徐々にアルペンスキーヤーとして頭角を現す。

中学3年時にはアルペンスキーの世界選手権に初出場した。

高校3年時には、2006年トリノパラリンピックに出場。

翌年、駿河台大学に進学し、スキー部に所属。

大学4年時の2010年バンクーバーパラリンピックでは大回転で銅メダルを獲得した。

卒業後は同大の職員となる。

2012-2013シーズンにはワールドカップで年間総合優勝を果たすと、

2014年ソチパラリンピックでは回転で金メダル、滑降で銅メダルを獲得した。

2014-2015シーズン、2度目のワールドカップ総合優勝を果たす。

2015年8月、KYBに入社した。